|

|

||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

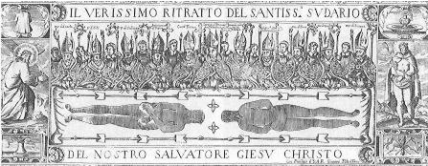

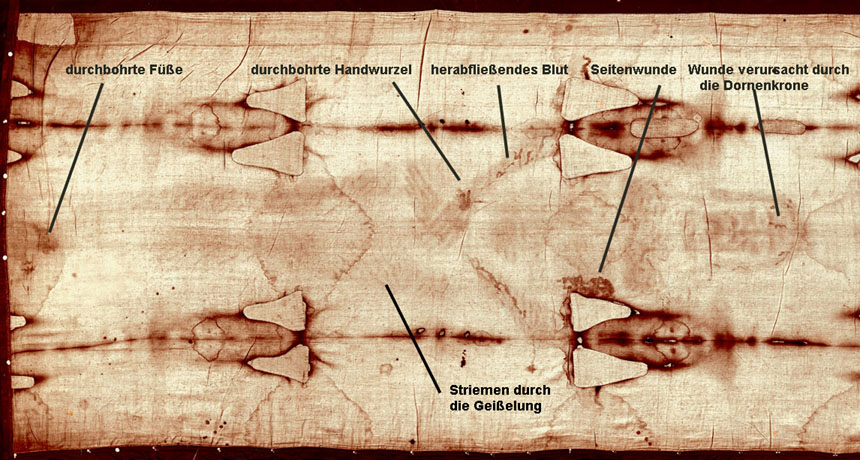

Das Grabtuch von TurinIst es nicht wunderbar, dass es noch Geheimnisse gibt, Dinge, die man sich einfach nicht erklären kann und die selbst die größten Skeptiker ins schwitzen bringen. Seit über 100 Jahren wird das sogenannte „Turiner Grabtuch“ unter Einbindung vieler wissenschaftlicher Disziplinen ausführlich untersucht. Es hat sich mit der Sindonologie ein eigener Wissenschaftszweig entwickelt, der sich - übrigens weltweit - mit der Erforschung dieses 4,36 m langen und 1,10 m breiten Tuches. Und auch nach Zehntausenden von Untersuchungsstunden bleibt das größte Rätsel immer noch ungelöst: auf welche Weise ist der Abdruck entstanden, wie ist das – wie man heute weiss – dreidimensional darstellbare Bild auf das Tuch gelangt?

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

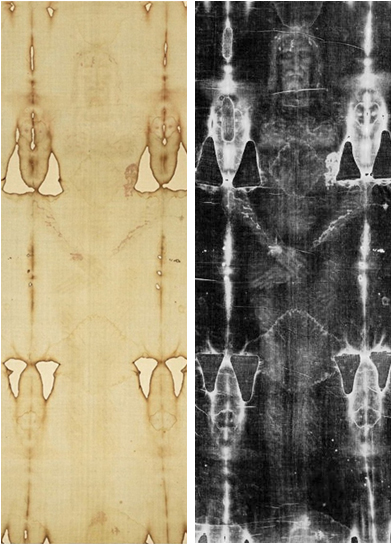

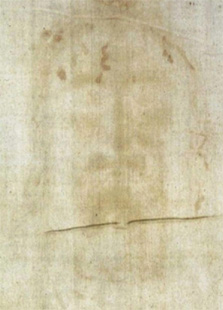

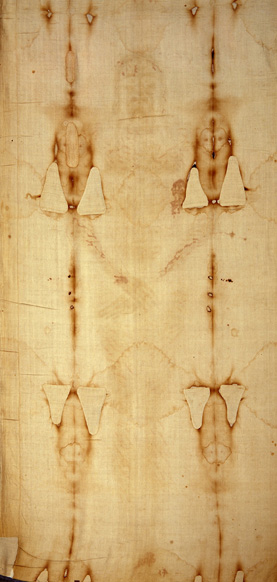

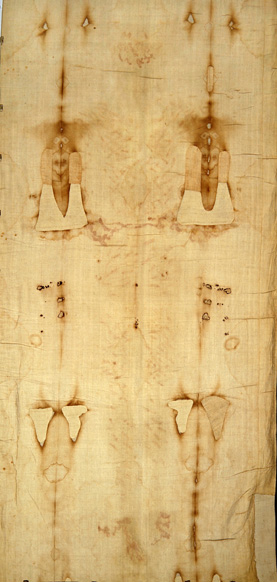

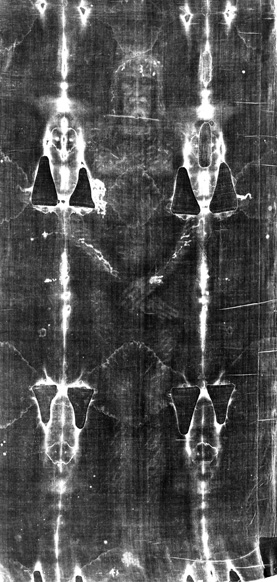

Das Grabtuch links im „Original“ und rechts als „Fotonegativ”. Die großen „Flecken“ sind Brandschäden aus dem Jahr 1532. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

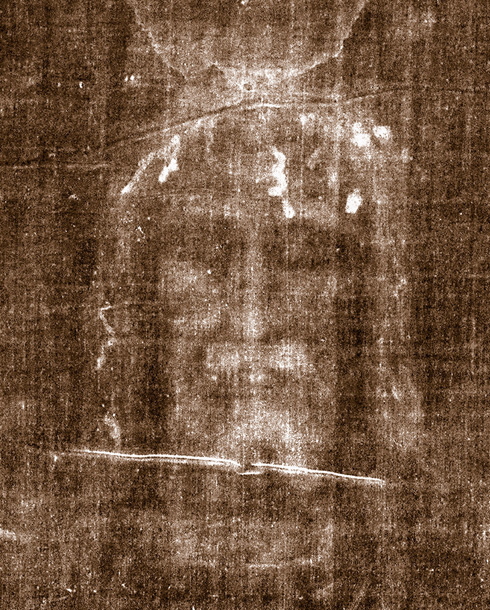

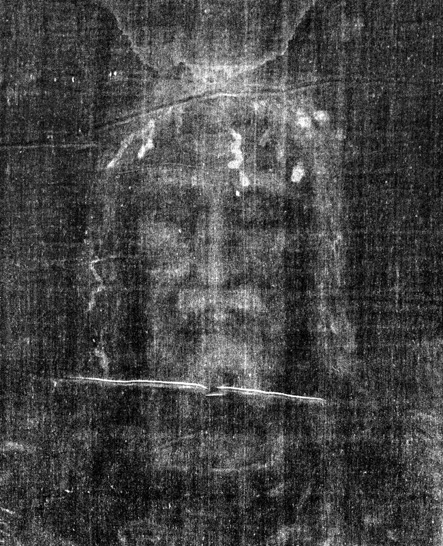

Auf dem Turiner Grabtuch auf dem ersten Blick außer Brand- und Wasserschäden nicht viel zu erkennen. Erst beim genaueren betrachten erkennt man das schwache Bild eines unbekleideten Mannes, der die Wundmale eines Gekreuzigten hat; in Vorder- und Rückansicht, in merkwürdiger Anordnung: Kopf gegen Kopf. Das Bild hat keinerlei Konturen, wirkt merkwürdig schattenhaft. Am 28. Mai 1898 wurde der Turiner Ratsherr und Rechtsanwalt Second Pia, ein geschätzter Amateurfotograf, eingeladen, das Turiner Grabtuch - zum ersten Mal in der Geschichte - zu fotografieren. Und weder er noch sonst jemand dachte daran, dass sich damit eine schwindelerregende Sensation vorbereitete. Das erste Negativ, das sich langsam auf der in das Entwicklungsbad gelegten Platte entwickelte - und die er dann vor Aufregung fast fallen ließ - sollte sich wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreiten. Das Abbild auf dem Grabtuch ist ein Fotonegativ! Erst jetzt, durch die Umkehr der Farbwerte, kennt man die ganzen Einzelheiten eines scheinbar schwer misshandelten Mannes. Wie ist das möglich? Schon 1898 ist es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen prominenten Vertretern von Wissenschaften gekommen: Historiker wollten aus mittelalterlichen Dokumenten beweisen, das Tuchbild sei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts „auf ganz gewöhnliche Weise“ gemalt worden. Sollte aber ein Maler des 13. Jahrhunderts, ein Negativbild gemalt haben ‑ ein halbes Jahrtausend vor Erfindung der Fotografie? Eine absurde Vorstellung! Von diesem Negativcharakter ist aber alles, was Blutspuren sein sollen ausgenommen. Sie sind nicht nur dunkler als das Körperbild, sie sind auch meist klar begrenzt. Ihre Färbung variiert um karmesinrot und rotbraun. Im Fotonegativ erscheinen sie darum, etwas störend, als helle Stellen. Jeder, der ohne Vorkenntnis und ohne Vorurteil dieses Tuchbild betrachtet, muss sich sagen: Das ist kein „Kunstwerk“. Es muss etwas anderes sein. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

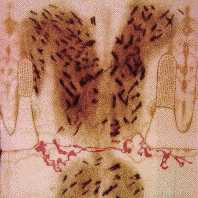

Links das Antlitz im „originalen“, rechts das Antlitz als Fotonegativ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Radiokarbon-Datierung: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

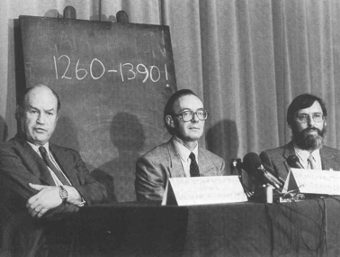

Am 21. April 1988 wurde von Wissenschaftlern vom rechten unteren Rand es Tuches ein etwa 7 cm langes und 1 cm breites Stück abgeschnitten, in drei Teile zerteilt und an drei verschiedene Labors in Zürich, Oxford und Tucson gegeben, die das Alter der Stücke mit Hilfe der Radiokarbon-Methode bestimmten. Die Radiokarbonmethode ist eine Methode zur Altersbestimmung kohlenstoffhaltiger organischer Materialien. Sie basiert auf dem radioaktiven Zerfall des Kohlenstoff-Isotops C14. Nach 5370 Jahren ist z.B. die ursprüngliche Menge an C14 auf etwa die Hälfte zurückgegangen. Man kann also das Alter von organischem Material, z.B. Naturtextilien, durch die Messung des noch vorhandenen C14 annähernd bestimmen.Die amtliche Publikation der Testresultate erfolgte, nach schon lange umlaufenden Gerüchten, am 13. Oktober 1988 durch Kardinal Ballestrero in Turin aufgrund eines Telegramms. Der Inhalt war äußerst dürftig: Das Grabtuch stamme aus der Zeit zwischen 1260 und 1390. Punkt-Aus „Die Wissenschaft hat gesprochen“. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Prof. Edward Hall, Dr. Michael Tite, und Dr. Robert Hedges während der Presse- Konferenz am 13. Oktober 1988, auf der sie die Ergebnisse der C-14-Untersuchung präsentierten."Das Grabtuch stammt mit Sicherheit aus der Zeit zwischen 1260 und 1390", so lautete das Ergebnis. Das Ausrufezeichen hinter den Jahreszahlen gibt einen Hinweis auf die Emotionen, die hier mitgeschwungen haben. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dass eine Fülle gegenteiliger Forschungsergebnisse vorliegen, wird nicht einmal angedeutet. Aber schon bald nach der Veröffentlichung dieses Ergebnisses wurden Zweifel angemeldet. Ein wichtiges Argument war, dass der Rand des Tuches gestopft sei, also Fäden enthalte, die jünger seien. Der Grund, warum das Tuch gestopft wurde, waren die Brandschäden, die es 1532 erlitten hatte (die Spuren davon sind noch auf dem ganzen Tuch zu sehen). Zur Verstärkung wurde das Grabtuch auf ein anderes Tuch aufgenäht. Das solche Reparaturen stattfanden, ist ausreichend belegt. Soweit man weiss, übernahmen damals Nonnen die Aufgabe, die beschädigten Teile zu reparieren und sie verstanden ihr Handwerk. Sie flickten die Löcher und nähten die wertvolle Reliquie zur Stabilisierung auf ein Futter. Dieses Futter ist unter Grabtuch-Experten allgemein als Holland-Gewebe bekannt. Bis hin zur Garndrehung entspricht der Flicken vollständig dem Original. Die geflickte Stelle unterschied sich nur in einem Punkt vom Original: dem Alter. Die Testproben für die Radiokarbon-Messung wurden genau von solch einer geflickten Stelle des Tuches entnommen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, sollten sie unbedingt das Buch von Werner Bulst in „Betrug am Turiner Grabtuch, Der manipulierte Carbontest“, erschienen im Knecht-Verlag, Frankfurt 1990 lesen. Im April 2004 entdeckten Forscher von der Universität Padua ein sehr schwaches und viel weniger detailliertes Bild auf der Rückseite des Tuches, bestehend nur aus dem etwas unschärferen Gesicht und den Händen. Zu dieser Entdeckung kam es, als während der Restaurierung des Turiner Grabtuches nicht nur die 30 Stoffflicken, welche die Brandlöcher überdeckten, sondern auch das auf die Rückseite genähte so genannte Holland-Leinentuch nach fast 500 Jahren entfernt wurde. Ein anderer Kritikpunkt war, dass die Stelle, an der die Probe entnommen wurde, sichtbar verunreinigt war. Es ist eine der Ecken, an der das Tuch früher und durch Jahrhunderte bei Ausstellungen wohl (ahnungslos) mit bloßen Händen gehalten wurde. Hitze, Schweiß, Russ von Fackeln und Kerzen haben durch die Jahrhunderte besonders an diesen Stellen auf das Tuch eingewirkt. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Die Ausstellung des TG in Turin im Jahre 1578 (zeitgenössische Darstellung aus dem gleichen Jahr). Das Tuch wurde bei zahlreichen Ausstellungen - sechs Jahrhunderte lang - offen und ungeschützt gehalten, unter Einfluss von Fackeln, Kerzen und dgl., wie hier dargestellt. Vor allem die Ecken des Tuches litten unter dieser Handhabung. Das Stück für den Karbontest wurde von der hier links oben liegenden Ecke entnommen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

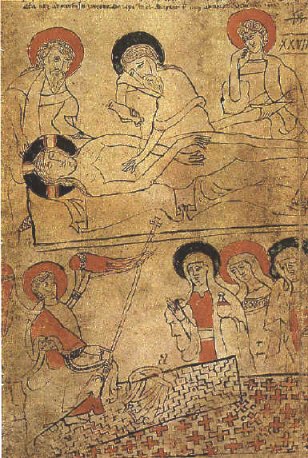

Dieses Bild aus der Zeit 1192 bis 1195 ist vielleicht ein weiterer Beweis für die falsche Datierung mittels Radiokarbonmethode. Auf dem Bild wurde Jesus mit 4 Fingern dargestellt, genau wie auf dem Turiner Grabtuch zu sehen. Auch das typische Webmuster des Grabtuches wurde im Bild festgehalten. Das markanteste Merkmal ist aber die Darstellung der drei Brandlöcher, die aus dem 6. oder 7. Jahrhundert stammen sollen. Ein Mönch soll ein Stück brennenden Weihrauch auf das Grabtuch fallen gelassen haben. Die drei Brandlöcher stammen auf keinen Fall aus Brandkatastrophe der Schlosskapelle von Chambery im Jahre 1532. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die GewebeuntersuchungDas Leinen ist fischgrätenförmig gemustert, wofür es eines besonderen Webstuhles bedarf, der bis zum 14. Jahrhundert in Frankreich unbekannt war. Aus dem syrischen Raum sind allerdings vergleichbare Gewebe aus der Zeit Jesu Christi erhalten. Außerdem fanden sich Spuren von Baumwolle im Gewebe, die damals in Europa weder angebaut noch verarbeitet wurde. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

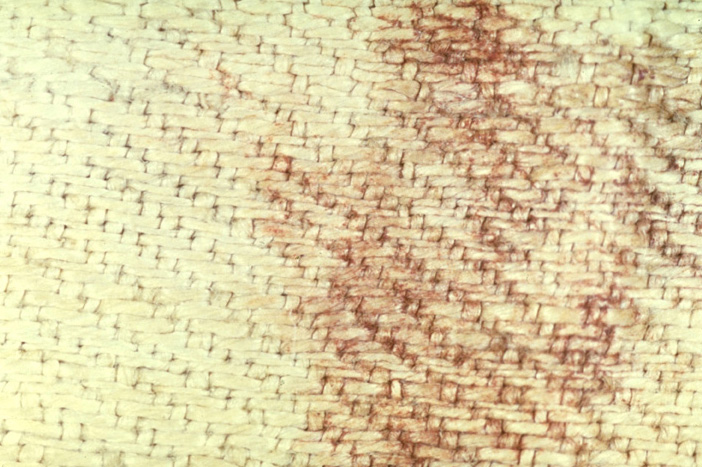

Das o.a. Bild ist mit Urheberrecht versehen. Vielen Dank an Barrie Schwortz, der mir dieses Bild für diese Webseite zur Verfügung gestellt hat. www.shroud.com (c) 1978 Mark Evans Collection, STERA, Inc., All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die PollenanalyseIm Rahmen einer naturwissenschaftlichen Untersuchung des Tuches nahm in der Nacht des 23. November 1973 der Züricher Naturwissenschaftler und Kriminologe Dr. Max Frei von der Oberfläche des Tuches Staub-Proben. Dabei interessierte er sich für die Pollen, die er in den Staub-Proben fand. Diese Pollen sind kleiner als ein Hundertstel Millimeter und haben oft ein bizarres Aussehen. Sie sind auch nicht leicht zu unterscheiden, können aber von einem Experten, einzelnen Pflanzenarten zugeordnet werden. Die große Mehrheit der Pollen war aber Dr. Frei und allen konsultierten europäischen Palynologen unbekannt. Auf fünf Forschungsreisen in den Nahen Osten und in neunjähriger Laborarbeit gelang es Dr. Frei, die Pollen von 58 Pflanzenarten zu identifizieren. Nur bei einer Art ist das bisher nicht gelungen. Völlig unerwartet war, dass nur 17 von diesen 58 Arten in Frankreich und Italien vorkommen, wo das Tuch seit dem 14. Jahrhundert ständig aufbewahrt. Alle andern Pollen bzw. Pflanzenarten bieten ein einheitliches Bild: Sie kommen alle im Nahen Osten, einige bis nach Konstantinopel, vor. Dabei gibt es einen eindeutigen Schwerpunkt: Nicht weniger als 44 Pflanzenarten sind für die Flora in und um Jerusalem charakteristisch. Die mikroskopische UntersuchungAuf dem Tuch sind keine Pinselstriche erkennbar (wie sie für ein Gemälde typisch wären). Es konnten auch keine Farbpigmente von Malerfarben entdeckt werden. Das Bild hat keine Umrisslinien (wie ein Gemälde). In der unmittelbaren Nähe der Brandflecken ist die blasse Farbe des Bildes unverändert. Das Bild ist also gegen Hitze stabil. Die Verfärbung der Fasern des Tuches, ist nur leicht und an der Oberfläche der Fasern zu erkennen. An keiner Stelle ist die Verfärbung in die Vertiefungen des Gewebes eingedrungen. Sogar an Stellen, die mit dem bloßen Auge dunkler erschienen – Augenbrauen, Nase usw. – drang die Färbung nicht tiefer ein. Die größere Dunkelfärbung entsteht nicht dadurch, dass die einzelnen Fasern dunkler sind, sonder dass die Dichte der gefärbten Fasern höher ist. An keiner Stelle trat die Verfärbung von einer gefärbten auf eine nicht gefärbte Nachbarfaser über. So dünne Fasern einzeln (!) zu „bemalen“, ohne eine Faser daneben zu berühren, war (und ist) technisch nicht möglich. Es fand keine Ausbreitung der Farbe durch die Kapillarität der Poren statt. Die dunklere Färbung, die das Körperbild ausmacht, beruht vielmehr auf einer chemischen Veränderungen von jeweils mehr oder weniger Fasern durch Oxidation und Dehydrierung: Sauerstoffaufnahme und Wasserstoffverlust. Eine allgemein angenommene Erklärung, wie es dazu kam, gibt es noch nicht. Es gibt nichts Vergleichbares, an dem man sich orientieren könnte. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die chemische UntersuchungDie Mikroproben von den Blutflecken im Tuch ergaben, das es sich um sich um menschliches Blut der Blutgruppe AB handelt. Außer den Farbpigmenten des Blutes wurden keine weiteren Farbpigmente, wie sie für ein Gemälde typisch wären, gefunden. Es wurden auch keine organischen Farbstoffe gefunden. Die Färbung der Tuchfasern kann durch kein Lösungsmittel extrahiert werden, was für organische Farbstoffe typisch wäre. Herstellen eines dreidimensionalen BildesSchon 1902 hatte der Anatom Y. Delage (Paris) die Vermutung geäußert, dass die Intensität des Körperbildes auf dem Grabtuch im umgekehrten Verhältnis zur Entfernung zwischen dem Körper und einem Tuch stehe, das unter und über dem Körper gelegen habe. Wo also das Tuch den Körper berührte, wurde es am stärksten gefärbt; je größer die Distanz, um so schwächer die Verfärbung. Ab einem bestimmten Abstand sinke sie auf null. Diese Erkenntnis, jahrzehntelang fast in Vergessenheit geraten, wurde auf unerwartete Weise durch ein ganz modernes, für die Weltraumforschung entwickelten Bildanalysator wiederentdeckt. Jackson, Professor für theoretische Physik (Los Alamos/USA), nutze eine sehr genaue Fotografie des Grabtuches für diese Analyse. Zu seiner Überraschung erschien auf dem Bildschirm ein plastisch wirkendes Bild. Die Hell-/Dunkeltöne des Abdrucks werden in Höheninformationen umgesetzt und so entsteht ein dreidimensionales Bild. Der Grad der Helligkeit entspricht der Lage der Körperstellen: die hervorstehenden Stellen (Nasenrücken, Knöchel der Finger) sind dunkler, die vertieft liegenden Stellen (Augenhöhlen, Armseiten und das übrige Gesicht) sind heller: es ist damit klar, dass der Abdruck von einem realen dreidimensionalen Körper stammt. Kein Maler kann Farbe und Schatten so präzise setzen, dass der Computer hieraus eine exakte Dreidimensionalität errechnen kann. D.h.: ein Maler kann allein durch Farbschattierungen keine verzerrungsfreie dreidimensionale Information setzen. Bei dem Abbild auf dem Grabtuch handelt es sich auch nicht, wie in den Medien oft dargestellt, um ein realer Abdruck einer Person. Ein realer Abdruck würde die Person verzerrt wiedergeben, da ja der menschliche Körper keine plane Oberfläche darstellt, sondern quasi die Form eines „unregelmäßigen Zylinders“ hat. Somit müsste der Abdruck, wenn das Tuch wirklich alle Partien gleichmäßig bedeckte, zwangsläufig Verzerrungen aufweisen. Das Grabtuch ist aber ein verzerrungsfreies Fotonegativ, dass auch noch präzise dreidimensionale Informationen enthält. Außerdem wird kein Bild durch Abdruck zum Negativ seiner selbst. Es gibt nichts vergleichbares und bis heute ist die Entstehung des Abbildes wissenschaftlich nicht erklärbar. Die These, die heute noch im da-Vinci-Code kommerziell erfolgreich vertreten und offensichtlich auch partiell geglaubt wird, Leonardo da Vinci habe das Grabtuch in seiner genialen Fälscher-Werkstatt hergestellt, ist wirklich blanker Unsinn und bedarf keiner weiteren Erklärungen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

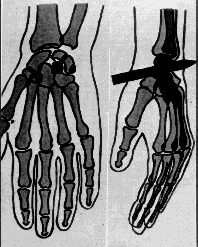

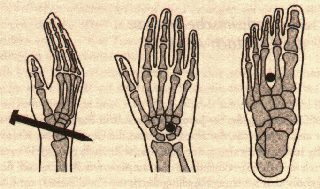

Die Kreuzigung aus medizinischer SichtSchon in den 30er Jahren war dem Militärchirurgen Pierre Barbet aufgefallen, dass bei allen künstlerischen Darstellungen des gekreuzigten Christus die Nägel durch die Handflächen geschlagen waren. Auf dem Grabtuch war aber zu erkennen, dass die Nägel durch die Handgelenke geschlagen waren. Um den Sachverhalt zu klären, bohrte Barbet einen Nagel durch die Hand einer Leiche und hängte ein Gewicht daran; das Gewebe riss. Deshalb war der Mann im Grabtuch an den Handgelenken angenagelt worden. So aber wurden die Nägel durch das Handgelenk im Bereich Elle/Speiche geschlagen und dürften den Nervus Medianus verletzt haben, was zu einer Lähmung des Daumens und zu dessen Herabsinken auf den Handteller geführt haben dürfte: bezeichnenderweise sieht man auf dem Grabtuch nur 4 Finger. Dies wurde auch durch einen Knochenfund aus einem jüdischen Grab in Giv’at Ha-mivtar in der Nähe von Jerusalem aus dem Jahr 70 n. Chr. bestätigt, wo man das Skelett eines Gekreuzigten mit Namen Jehochanan gefunden hat. Auch hier war der Nagel durch das Handgelenk geschlagen worden. |

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

Der zu Kreuzigende wurde zunächst an das liegende Kreuz genagelt (wobei beide Füße mit einem einzigen Nagel durchbohrt wurden), dann wurde das Kreuz in die Senkrecht gebracht. Durch das Hängen an den Armen war die Atmung erschwert und der Gekreuzigte geriet an den Rand des Erstickens. Nur durch ein Strecken der Beine konnte der gekreuzigte seinen Körper kurz aufrichten um Luft zu holen (unter Vernachlässigung der Schmerzen, die die angenagelten Füße verursachte). Wenn das Sterben des Gekreuzigten beschleunigt werden sollte, brach man ihm die Schienbeine, wodurch ein Aufrichten des Körper zum Luftholen unterbunden wurde. Im Johannesevangelium heißt es aber ausdrücklich: „Als sie aber an Jesus kamen, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht, da sie schon sahen, dass er gestorben war, sondern einer der Soldaten stach ihm mit einer Lanze in die Seite, und alsdann kam Blut und Wasser heraus.“ (Johannes 19, 33). Das wurde übrigens auch schon im alten Testament prophezeit: (2. Mose 12,46): „Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.“ Und an einer andern Stelle (Sacharja 12,10): „Sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben.“ Der von Johannes erwähnte Einstich mit der Lanze ist auf dem Grabtuch zu erkennen. Man kann sie auf der rechten Hälfte des Brustkorbes sehen, zwischen der fünften und sechsten Rippe. An dieser Wunde kann man eindeutig erkennen, dass sie von einer Klinge in Form einer Lanze verursacht wurde“, schreibt Maria Grazia Siliato in „Und das Grabtuch ist doch echt“. (Heyne-Verlag, München 1999). Auch die schrecklichen Spuren der Geißelung könnten Gerichtsmediziner identifizieren. Es handelt sich dabei um die Spuren von mindestens 100 Schlägen, die eine unglaubliche Qual dokumentiert. Für die Gerichtsmedizin gilt das Grabtuch als eins der schrecklichsten und fürchterlichsten archäologischen Funden. Eine Analyse der rötlichen Substanz (der Blutflecken des Grabtuches) in einer Probe von 180 Mikon ergab das eindeutige Ergebnis “Blut”! Das Blut weist eine sehr große Menge an Bilirubin auf, das entsteht, wenn ein Körper schreckliche Misshandlungen über einen längeren Zeitraum erfährt. Das Bild des Leichnams weist eine Fülle von Details auf, die der Nichtmediziner meist gar nicht als solche erkennt. Es ist in den mittlerweile über 90 Jahren der Forschung nicht gelungen, auf dem Grabtuch einen Fehler gegen Anatomie, Physiologie oder Pathologie nachzuweisen, so sehr sich die Gegner darum bemüht haben. Das Rückenbild zeigt übrigens eine deutlich niedrigere rechte Schulter (auf dem Tuch wegen der abdruckbedingten Seitenvertauschung die linke). Das ist eine für den Schreiner oder Zimmermann typische Berufserscheinung.. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

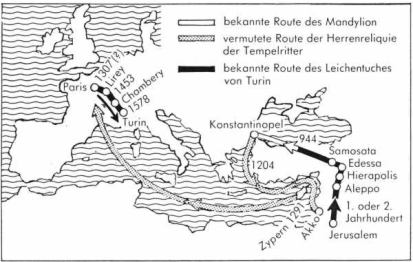

Historische BeweiseEine Rekonstruktion der „Reiseroute“ des Grabtuches stellt verständlicher Weise eine große Herausforderung für jeden Historiker dar, sind doch die Indizien eher dünn gesät und man bewegt sich im Feld der Spekulation. Trotzdem sprechen viele Argumente für den rekonstruierten Aufenthalt des Grabtuches über die Jahrhunderte. Am Tuch selbst kann man diese Reise auch ablesen - es fanden sich Sporen von Pflanzenarten aus Jerusalem, aus Anatolien und schließlich auch aus Konstantinopel, wie im Letzen Kapitel bereits erklärt. |

|

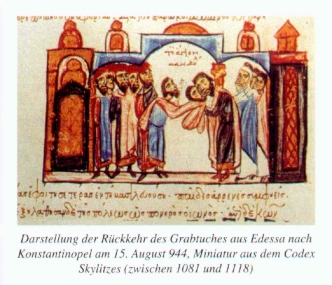

||||||||||||||||

|

1. Jahrhundert Jünger Jesu bringen das Grabtuch in Edessa (dem heutigen in der Osttürkei gelegenen Urfa) bei König Abgar in Sicherheit. Dort wird es

über dem Stadttor angebracht. Abgars Enkel wendet sich wieder dem alten Dämonenglauben zu, das Tuch ist gefährdet. Es wird in die Stadtbefestigung eingemauert und gerät in Vergessenheit. 525 945 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

Auffinden des Mandylion in Edessa |

||||||||||||||||

|

1150 13. April 1204 Konstantinopel wird von den Kreuzrittern erobert und anschließend geplündert. Dabei verschwindet auch das Tuch. 1306 1357 Das Tuch fällt beinahe einem Brandanschlag zum Opfer. Wie gezeigt, spricht alles für die Echtheit des Grabtuches. Auch der zeitliche und örtliche Rahmen stimmt – wie dargelegt – überein. Es gibt in der Geschichte nur eine einzige Person, von der überliefert worden ist, gekreuzigt sowie mit einer Dornenkrone geschmäht worden zu sein. Dass es sich bei der Person auf dem Grabtuch um Jesus Christus handelt, ist deshalb auch nicht ernsthaft streitig. Dennoch wird in den Medien der Blödsinn von einer „Da Vinci Fälschung“ verbreitet und man widmet dem auch noch die besten Sendezeit. Eine ernsthafte Dokumentation mit aktuellen Forschungsergebnissen passt wohl nicht in unser „aufgeklärtes“ Weltbild, in dem etwas unerklärliches, nicht von Menschenhand erschaffenes lieber unter dem Tisch gekehrt wird. |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

Das heilige Antlitz, das Volto Santo und da Grabtuch von Turin. Beide wurden in der Stadtmauer von Edessa wiedergefunden. |

||||||||||||||||

|

Die folgenden Bilder der Fotogalerie sind mit Urheberrecht versehen. Vielen Dank an Barrie Schwortz, der mir die Bilder für diese Webseite zur Verfügung gestellt hat. www.shroud.com (c) 1978 Barrie M. Schwortz Collection, STERA, Inc., All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

Theorien zur Entstehung des Abbildes auf dem Turiner Grabtuch und dem Volto SantoWie bereits erwähnt, wird über Medien wie z.B. die atheistische Sendung „Welt der Wunder“ die These verbreitet, das es dich bei dem Turiner Grabtuch nur um ein Gemälde von Leonardo Da Vinci handeln kann. Nach ihrer Meinung kann es sich nicht um einen Abdruck Jesus handeln, da bei diesem Prozess ein Zerrbild entsteht. Nach ihrer Vorstellung können bei einen Abdruck nur Verzerrungen entstehen, die darauf zurückzuführen sind, dass ja das menschliche Gesicht keine plane Oberfläche darstellt, sondern quasi die Form eines „unregelmäßigen Zylinders“ hat. Somit müsste der Abdruck, wenn das Tuch wirklich alle Partien gleichmäßig bedeckte, zwangsläufig Verzerrungen aufweisen. Die Schlussfolgerung: der Abdruck muss künstlich erzeugt worden sein, da Jesus auf dem Tuch unverzerrt dargestellt ist. Das gleiche berichtet das ZDF in einer Sendung über das Volto Santo. Hier ein Resümee aus der ZDF Reportage: Fehlende zylindrische Verzerrung: Das Gesicht eines Menschen hat die Geometrie eines Zylinders. Der Tuchabdruck eines Gesichtes müsste deshalb wesentlich breiter ausfallen, als dies beim Heiligen Gesicht von Manoppello der Fall ist. Die fehlende zylindrische Verzerrung spricht gegen die Herkunft des "Volto Santo" aus dem Grab Christi. Aus anatomischer Sicht ist der "Volto Santo" eindeutig eine zweidimensionale Darstellung eines Gesichts. "Die dreidimensionalen Eigenschaften eines Tuchabdrucks fehlen, so dass es sich hier höchstens um ein Bild oder ein Gemälde handeln kann" - so lautet das Resümee des Facharztes für plastische Chirurgie. |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

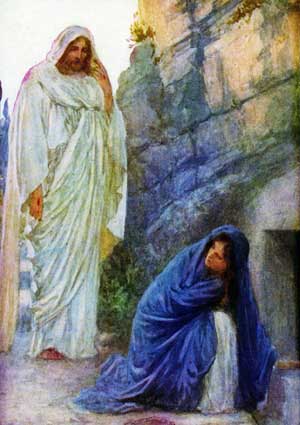

Leider werden solche “törichten” Argumente zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Wie ist der Abdruck nun aber wirklich entstanden? Klar, dass es hier viele Theorien, wobei aber viele gleich durch unseriöse Interpretation aus dem Bereich des Möglichen ausscheiden. Eine objektiven nachprüfbare Theorie kann ich ihnen an dieser Stelle auch nicht geben, aber für Christen, die an die Auferstehung Jesu glauben, könnte gerade in dem Wunder der Auferstehung eine Erklärung für das Entstehen der beiden Tuchbilder zu finden sein. Die gemäss rational naturwissenschaftlichem Denken unwahrscheinlichste Hypothese, dass nämlich nur während der leiblichen Auferstehung das Bild auf dem Grabtuch entstanden sein kann, ist hier vielleicht die einzig „vernünftige“ Erklärung. Das Blut und die Bildspuren sind zeitlich voneinander getrennt auf das Grableinen gekommen. Dort wo Blut auf dem Tuch zu finden ist, befindet sich kein Abdruck. Der Abdruck kam also später auf das Leinen. Wer beide miteinander Zusammensehen will, kann sie nur mit der durch die Evangelien bezeugten Auferstehung Jesu verbinden“. Was wissen wir über die Auferstehung? Wie stellen Sie sich die Auferstehung von Jesus vor? Die Auferstehung Jesu war eine ganz andere „Auferstehung“ als die von Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat (siehe Johannes 11,17). Obwohl Lazarus schon vier Tage Tot war, holte ihn Jesus durch ein Wunder zurück ins Leben. Lazarus kam in seinem leiblichen Körper zurück ins Leben. In seinem toten Körper fing das Herz wieder an zu schlagen und er kam wieder zu Bewusstsein. Jesus seine Auferstehung war aber ganz anders. Er ist nicht in seinem leiblichen Körper in Leben zurückgekommen, er hatte nach der Auferstehung einen „neuen Körper“ in einem „neuen Leben“. Das Jesus nach seiner Auferstehung einen „anderen“ Körper mit besonderen Fähigkeiten lässt sich indirekt aus der Bibel lesen. Sehen wir uns dafür die erste Szene nach der Auferstehung Jesu aus dem Johannes Evangelium Kapitel 20, 11 an, kurz nachdem das Leere Grab mit den Leinentüchern gefunden wurde: 11Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab 12und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häuptern und den andern zu den Füssen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. 13Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiss nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 14Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiss nicht, dass es Jesus ist. 15Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast; dann will ich ihn holen. 16Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! 17 Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen aBrüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. 18Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Im Kapitel 14 heißt es, das Maria von Magdala Jesus sieht, ihn aber nicht erkennt. Obwohl sie ihn doch erst noch vor drei Tagen lebendig gesehen hat, erkennt sie Jesus nicht. Erst als Jesus sie anspricht, erkennt sie ihn. Jesus sein Äußeres muss sich also verändert haben. Das dem so ist, zeigen noch mehr Bibelstellen Johannes Kapitel 21 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

1Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: 2Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und aNathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 3Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 4Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber bdie Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Die Jünger Jesu erkennen ihren eigenen Herrn nach der Auferstehung nicht wieder. Sein äußeres Erscheinungsbild hat sich also merklich geändert. Wenn wir das Gesicht auf dem Turiner Grabtuch mit dem Volto Santo vergleichen, wirkt das Gesicht auf dem Seidentuch tatsächlich jünger und nicht mehr so gezeichnet von der Folterung. Aber noch etwas eigenartiges wird in der Bibel berichtet Johannes Kapitel 20, 19-20: 19Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 20Und als er das gesagt hatte, azeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Kapitel 20, 26-28: 26Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 27Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und cmein Gott! In beiden Textpassagen wir davon berichtet, dass die Tür verschlossen war und Jesus dennoch mitten unter seinen Jüngern tritt. Ich denke, dass ganz bewusst erwähnt wurde, dass die Tür verschlossen war und das Jesus den Raum dennoch betreten konnte. Mit diesem Wissen, dass Jesus durch verschlossene Türen treten konnten, betrachten wir nun was sich möglicherweise während der Auferstehung Jesus ereignet haben könnte: Der Körper des toten Jesus liegt in Leinenbinden gewickelt im Grab, sein Antlitz mit einem sehr kostbaren Seidentuch bedeckt. Im Moment der Auferstehung hat sich der gesamte Körper Jesu in reine Energie umgewandelt (gem. Albert Einstein läßt sich Materie in Energie umwandeln). Eine geheimnisvolle Kraft tritt aus dem Leichnam hervor und erleuchtet die Grabkammer. Was passiert in dem Moment als sich der Körper Jesu unter den Leinentüchern in Energie umwandelt? Die Grabtücher müssen den Körper von Jesus durchdrungen haben -sie sind einfach in sich zusammen gefallen, siehe Bildreihe weiter unten. Dabei hat sich vielleicht das Abbild auf die beiden Tücher verewigt und hat so der Nachwelt buchstäblich eine „Momentaufnahme“ von der Auferstehung hinterlassen. Da das Leinentuch im direkten Kontakt mit dem Körper war, hat sich ein Fotonegativ gebildet, das den gerade gestorbenen leiblichen Körper abbildete. Das Seidentuch, welches auf dem Leinentuch lag, gibt einen späteren Moment des Umwandlungsprozess wieder, in dem sich aus der Strahlung wieder ein „neuer Körper“, den Auferstehungsleib Jesu formte. |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

YouTube Film zum Grabtuch von Barrie Schwortz, siehe Video |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Das Strahlungen eine Abbildung hinterlassen kann, beobachtete man erstmals nach Abwurf der Atombombe in Hiroshima. Als Folge des Strahlenblitzes hinterließen viele Gegenstände einen sogenannten „permanenten Schatten“. Wissenschaftler beobachteten, dass der Strahlenblitz der Bombe Beton in eine leicht rötliche Tönung verfärbte; die Oberfläche von Granit wurde abgeschält und gewisse andere Baumaterialien versengt, ferner hatte die Bombe an einigen Stellen Abdrucke von Schatten hinterlassen, die durch ihr Licht geworfen waren“. Ein ähnlicher Vorgang hat vielleicht die Bildentstehung am Grabtuch bewirkt. Vielleicht wurden die beiden Abdrücke mit „Licht geschrieben“. Eine wissenschaftlich Belegte Erkenntnis, wie sich die Entstehung des Abbildes erklären lässt, wird es vielleicht nie geben. So einfach lässt sich Gott nicht in die Karten schauen. Alle Versuche, die Grabtücher als "Fälschungen zu enttarnen" sind bis jetzt ins Leere gelaufen und werden es sicherlich auch zukünftig tun. Für den Glauben ist aber auch unwichtig, wie das Turiner Grabtuch oder auch er Volto Santo entstanden sind. Wichtig ist nur, die beiden Tücher als ein Geschenk Gottes zu erkennen, dass uns helfen kann Glauben in Gewissheit zu verwandeln. |

||||||||||||||||||||||||||||||